1. "Пропавший" батальон Хасельдона

История Савинского (Шелековского ) партизанского отряда еще не написана ,хотя она достойна эпического произведения подобного роману "Вечный зов"А.С.Иванова Этот роман содержал бы множество событий из жизни глухого северного села Шелекса,пережившего все тяготы революционной эпохи.Прологом такого романа был бы пожар в Шелековской деревне Подволочье , которая полностью выгорела летом 1914 года в результате детской шалости с огнем. Жители села помнили проклятие Антония Сийского - «жить вам ни сиро, не богато …» но и подумать не могли, что происшествие это было лишь знамением будущих невзгод и потрясений.

Савинский партизанский отряд был организован 28 ноября 1918 года, но партизаны начали действовать еще с лета восемнадцатого года.

По воспоминаниям И.Н. Палкина в сентябре 1918 года собрание граждан получило задание доставить оружие и боеприпасы в штаб красной армии в деревне Авда .

Под началом бывшего сапера Антона Палкина было сколочено десять плотов и ценный груз был сплавлен по реке Емца. В конце августа, еще до организации отряда, произошло боевое крещение Савинских партизан. Если доверять воспоминаниям К. Крылова и И.Н. Палкина

…Ранним утром 26 августа разведывательная группа моряков-балтийцев во главе с Семёном Дьяковым обнаружила большой англо-американский отряд численностью более пятисот человек. Он двигался от деревни Тегра в обход Обозерской. Разведчики разгадали замысел врага: отряд интервентов собирался оседлать участок железнодорожного пути южнее станции Обозерская и нанести удар красным с тыла. Своевременно извещенные разведчиками, красноармейские части устроили в лесу засаду, достойно встретили непрошенных “гостей”. Зажав вражескую колонну в клещи, красноармейцы и моряки открыли по ней с двух сторон уничтожающий ружейно-пулемётный огонь. Вражеский отряд был почти полностью уничтожен.» Крылов пишет.что в плен попало 300 солдат противника .

Речь идет о походе сводной колонны интервентов под командованием Эдмонда Спенсера Холлонда (Хассельдона, Хадельдона ) которая вышла из Кодыша с целью обхода и захвата Обозерской. Разведчики под командой С.И. Дьякова получили эту информацию от захваченного в плен мотоциклиста. Может быть об этом связисте писал В. Марушевский в книге «Белые в Архангельске»:

«Особенно внушало опасения то, что происходило на направлении Обозерская-Чекуево-Онега. На этом тракте, столь спокойном раньше, валялись пачками большевистские прокламации. воззвания, журналы, деньги, пропагандные афиши…

Как раз в середине июля на этой же дороге был убит наш мотоциклист, везший срочное приказание в 15-й полк в Чекуево. На трупе были найдены образцы пропагандной литературы»

Партизаны сообщили о планах в штаб красной армии в Обозерской, где находился отряд балтийских моряков под командованием М.С. Филлиповского, бывшего царского офицера, внука генерала Алексеева .

27 бойцов отряда С.И. Дьякова разрушили мост через реку Волченица (Волшеница) и три дня держали оборону до подхода моряков.

В энциклопедии Н.А. Макарова об этом написано так –«31 августа-4сентября на дороге Обозерская - деревня Тегра сводный батальон американских, английских и французских интервентов под командованием Хадельдона, попытавшийся прорваться к станции Обозерская с фланга, был разгромлен сводным отрядом Красной Армии под командованием М.С. Филипповского»

Об этом «бесследно пропавшем» батальоне интервентов упоминает В. Пикуль в романе «Из тупика». Правда он ошибочно называет отряд американским .

Кроме того, что жители села ходили в разведку, они принимали участие в строительстве оборонительных укреплений. Такие сооружения: блокгауз и траншеи, по словам Савинского краеведа Александра Петровича Огаркова , были на окраине деревни Панкратовской (Подволочье) . Занимались они также и распространением агитационных материалов.

«В те суровые напряженные дни наша Шелекса, являясь прифронтовым селом, целиком жила интересами и нуждами фронта. Волисполком представлял боевой штаб. Выполняя его указания и наряды, мужчины, женщины, подростки вместе с красноармейцами рыли окопы, строили блиндажи, проволочные заграждения. Поблизости от села была расчищена и выровнена большая площадка для аэродрома. Отсюда красные летчики совершали боевые вылеты для разведки и бомбежки вражеских позиций» -вспоминал И.Н. Палкин

2.Образование Архангельского партизанского отряда

Словосочетание «Архангельские партизаны» звучит не очень привычно, более известны партизаны «Савинские» или «Шелековские». 28 ноября 1918 года в селе Шелекса Савинской волости был образован Архангельский партизанский отряд. Для моих современников Шелекса ассоциируется со станцией Шелекса, а Савинская волость с поселком Савинский. Может поэтому Шелековский и Савинский отряды воспринимаются иной раз как отдельные боевые единицы. «Из крестьянской бедноты Шелексы и окрестных деревень был создан Савинский партизанский отряд, под командованием О.Н. Палкина и С.И. Дьякова, который вел активные боевые действия. Здесь был создан и Шелековский партизанский отряд»-пишет В.И. Голдин в книге «Север России в огне Гражданской войны». Путаницы добавляет статья в энциклопедии Н.А. Макарова «Военная интервенция и гражданская война на севере России»:

«Архангельский отряд красных партизан» под командованием И.Я. Гайлита сформирован 2-3 августа 1918 на Северной Двине. Действовал на Сев. Двине, Плесецко- Селецком направлениях, в р-не Ваймуги, Меландово, Тегры, Сельца, Кодыша, Холмогорского уезда Архангельской губернии. Со 2 декабря 1918 преобразован в полковую команду разведчиков 156 (Нарвского) стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии 6-й Красной армии».

На самом деле речь идет об одном и том же отряде. Село Шелекса Савинской, а прежде Шелековской волости состояло из 12 деревень, жители которых и составили партизанский отряд. Позднее название деревни перешло к станции, что прежде именовалась как 416 разъезд Северной железной дороги. Теперь это станция Шелекса. Поселок, вблизи цементного завода в 1961 году получил название от другой деревни. Теперь это рабочий поселок Савинский, воспринявший главенство муниципальным образованием от центра бывшей волости- деревни Савинской.

Многие красногвардейские части городов Архангельск, Вологда, Кемь, Сорока, Шенкурск, Усть-Сысольск вошли в состав партизанских отрядов. Так Шенкурские красногвардейцы влились в отряд В.Г. Богового, а бойцы И.Я. Гайлита в Церковнический. Савинский отряд был преобразован в лыжную роту, которая усилила 156 стрелковый полк.

Создание отряда, который уже действовал как боевая единица было ускорено приближением фронта. Сначала село отправляло добровольцев в Красную Армию и это решение было не простым. Как и в других местах крестьяне втягивались в гражданскую войну на Севере постепенно. 7 августа 1918 года из Шелексы ушло первых 7 добровольцев, 10 сентября еще 14 человек. Я.И. Огарков вспоминал как происходило обсуждение вопроса о мобилизации на сельском сходе 12 июля 1918 года. Было предложено три резолюции, две -против войны и мобилизации, а третья -за содействие Советской власти. Голоса распределились так: за первую резолюцию 66 -за, 23 -против, за вторую -2-за, 78-против, за третью 25-за, 56 -против ,10 -воздержались …Это говорит о том, что крестьяне летом 1918 года, не хотели идти в Красную Армию. Даже когда интервенты и белые захватили село, некоторые бывшие партизаны не пожелали покинуть родные места. В конце 19 века в Савинской волости было 164 дома и 1075 человек. Но приближение фронта, недовольство интервентами, боязнь возврата к прежним порядкам ускорило организационное оформление отряда.

28 ноября на сельском сходе было принято решение взяться за оружие. Нужно было подтвердить согласие -клятвой или присягой. Эту роль сыграла «инструкция», под которой подписались 91 человек, костяк будущего отряда.

Текст «Инструкции»:

«Мы, нижеподписавшиеся граждане Савинской волости Онежского уезда, вступая в Архангельский партизанский отряд, обязуемся: твердо встать на защиту советской власти от всех разбойников--капиталистов и от всех контрреволюционных сил, твердо выполнять все боевые задачи, быть всегда наготове, при полном боевом порядке. По первому приказанию начальника отряда и отдельных командиров выступать беспрекословно. При выполнении боевой задачи должны действовать дружно, все, как одни, не забывать своего поста. При встрече с неприятелем, кто будет прятаться за спину товарищей и уклониться от своей задачи, первый, кто увидит такого подлого труса, должен бить его на месте преступления. Всех уличённых в саботаже или провокации строго наказывать и выбрасывать из своей среды».

Первоначально командование Красной армии партизанам не доверяло и опасалось их вооружать. «Комиссар войск Архангельского района И.Ф. Куприянов вспоминал, что он ездил поздней осенью 1918 года по деревням, разбросанным по берегам рек Шелексы, Емцы и Онеги, где познакомился с вожаками партизанских отрядов А.М. Ларионовым, П.М. Агапитовы, и уже упомянутыми Григорьевым, Дьяковым и Палкиным. «Их отряды были малочисленны, бойцы -в меховых шубах, затянутых веревками. в сибирских пимах, самодельных шапках- ушанках, а из оружия имели лишь ржавые охотничьи «берданы», кинжалы да топоры. Они просили помочь оружием и боеприпасами, но командующий войсками Архангельского района Ленговский, по утверждению Куприянова, говорил, что оружие и боеприпасы-государственное имущество и нельзя отдать его случайным людям. К тому же, это «таежное войско» разбежится при первом же выстреле из пушки. И он не считал нужным рисковать.

Совсем по- другому, по словам Куприянова, повел себя во взаимоотношениях с партизанами сменивший Ленговского Уборевич. Он увидел в них надежных помощников в борьбе, которые могли бы, по крайней мере, оградить тылы от белых партизан. Уборевич вызвал вожаков красных партизан в Плесецкую и договорился о планах совместных действий. В результате партизаны стали получать оружие и боеприпасы, действия их активизировались, а численность быстро росла. За короткое время, Савинский отряд Палкина и Дьякова на реке Шелексе возрос, по утверждению Куприянова, до почти 150 бойцов, отряд Ларионова в районе Онеги-до почти 200чел.,а Григорьева и Мурзина из сел Церковного и Средь-Мехреньги -до более 150чел.»-писал В.И.Голдин. По свидетельству автора статьи «Савинские партизаны» К.Крылова

Савинский партизанский отряд был утвержден и получил оружие: патроны, гранаты, пулеметы, из них два «Максима» и четыре «Льюиса».

3.Боевое крещение отряда

О первых боях отряда рассказывается в статье А. Потылицина «Шелековский партизанский отряд» из сборника «Октябрьская революция и Гражданская война на Севере». К февралю 1919 года отряд увеличился до 126 человек, из них -48 были коммунистами. Первой боевой операцией был набег на деревню Большие Озерки в 60 верстах от Шелексы и в 22 верстах от Обозерской 22 января 1919 года. Отряд в 45 человек с конной разведкой стоящего в Шелексе полка занял деревню и без потерь вернулся в Шелексу. В феврале -марте партизаны захватили белогвардейский самолет и двух летчиков.

17-19 марта 1919 года сводная колонна частей 18-й стрелковой дивизии в составе 158 стрелкового полка, одного батальона Московского полка (155), конного эскадрона (70 человек) и артиллерийской батареи под командованием П.А. Солодухина, совершила поход на д. Большие Озерки. Отряд насчитывал 1700 штыков и 40 пулеметов. Было захвачено 60 пленных и 150 подвод с боеприпасами. Савинским партизанам была поставлена задача обнаружить и уничтожить Бронепоезд «Колчак».

В газете «Правда Севера» от 18 февраля 1959 года был опубликован рассказ И.Н. Палкина об этой операции.

«В ночь на 19 марта отряд на лыжах направился лесом в тыл противника. Перед рассветом, вплотную приблизившись к гарнизону, мы развернулись в цепь и залегли вдоль железнодорожного полотна. Небольшая группа разведчиков и подрывников подползла к вражескому бронепоезду. Выбрав удобный момент, разведчики П.С. Басков, С.К. Шентов, братья Иван и Никита Фомины пол моему приказу сняли обоих часовых. Но один из них перед смертью успел выстрелить. В гарнизоне поднялась тревога… Под прикрытием нашего огня подрывник А.М. Палкин подбежал к бронепоезду вскочил на платформу, принял от А. А. Огаркова пакеты с динамитом, положил их под орудия и зажег бикфордов шнур. Раздался оглушительный взрыв. Два тяжелых дальнобойных орудия на бронепоезде «Колчак» взлетели на воздух. Взрывом повредило и вторую бронированную платформу с орудиями. Подорвано было также и железнодорожное полотно с обоих сторон разъезда»

А вот что писал об этом Я.И. Огарков в воспоминаниях «Так действовали партизаны» опубликованных в 1957 году.

«В феврале 1919 года командование 2-й бригады вызвало на ст. Емцу из Шелексы 30 партизан для участия в разведке. Из этой группы выделили семерку 13 и направили в тыл противника разведать местонахождение белогвардейского бронепоезда. В этой группе был и я. Шли мы обходом, долго и тяжело, рыхлый снег не держал лыжников. Все же разыскали на железнодорожных путях бронепоезд, точно указали командованию место. Вскоре части Красной Армии повели наступление на Железнодорожном направлении, и путь нашей разведки был использован. 40 партизан шли на этот раз к бронепоезду. Он стоял на прежнем месте. Бесшумно подкралась передовая семерка партизан к платформам, тихо прикончила часового, но все же внезапности полной не получилось. Другие часовые у состава подняли тревогу. Под огнем противника подрывники минировали два орудия бронепоезда на платформах. Вскоре раздались взрывы. Мы отошли…»

Свидетельствует Н.Годнев «В ночь на 30 марта 1919 года Осип Палкин с половиной своего отряда, пробравшись на лыжах сквозь лесные чащи, зашел во фланг противнику, занимавшему разъезд на 448-й версте. В задачу партизан входило внезапно напасть на этот гарнизон и отвлечь внимание интервентов от красноармейской части, действовавшей вдоль железной дороги. Но вот связисты доложили, что поддерживавший партизан батальон вынужден был принять бой на дороге и к назначенному времени подойти к разъезду не сможет. Командир отряда решил действовать самостоятельно».

Этот боевой эпизод описан в газете АЛТИ «Наш темп» от 05.04.1933 года.

Предполагаю что. штурм бронепоезда «Колчак» был частью наступательной операции на Большие озерки 19 марта 1919 года. Отряд разделился на две части. Первая группа красноармейцев и Савинских партизан захватила Щукозерье, много пленных и богатые трофеи, а вторая часть отряда задачу не выполнила, так как батальон поддержки увяз в снегах и вовремя к месту боя не подошел. Успех был частичным, к тому же тогда случились первые потери отряда. Погибли двое партизан-Иван Константинович Шентов и Андрей Филимонович Нечаев, а один провалился в волчью яму и попал в плен. Белогвардейцы, отбившие налет, были награждены георгиевскими крестами. Бронепоезд, который не смогли уничтожить, сыграл важную роль при штурме Емцы в августе 1919 года. Он был сдан красным в феврале 1920 года. В целом поход на Обозерскую был провальным. Станцию взять не удалось. После упорных боев пришлось оставить Большие Озерки (Щукозерье), бронепоезд взорвать не получилось. Колонна красных с большими потерями вернулась в Шелексу.

Главная база Савинских партизан -село Шелекса, была местом, где приходили в себя потрепанные в боях полки. В. Н. Васев пишет: 6 февраля 1919 года в Плесецкую прибыл 154 Камышинский полк. В боях под Средь-Мехреньгой (в районе Тарасова) полк понес большие потери (в том числе из-за обморожения) и был направлен в резерв в Шелексу.

1 марта в Плесецкой высадился 3-й Гатчинский (Петроградский полк) получивший наименование 155-й , в ходе наступления на Кодыш, при 35 градусном морозе, из строя выбыло 375 человек. Полк был также отведен в Шелексу. В августе 1919 года Шелековские партизаны раскрыли заговор офицеров этого полка. По приказу штаба бригады партизаны в течении одной ночи произвели арест заговорщиков. Впоследствии этот полк был разгромлен в боях за Емцу, он подвергся химической атаке.

4.Бои за станцию Емца

В событиях августа - сентября 1919 года Савинские партизаны принимали деятельное участие. Фронт приблизился к их главному лагерю, который был захвачен в сентябре 1919 года. Жители села, приютившие раненых и обмороженных красноармейцев, были за это жестоко наказаны. Хронику событий описывает В.Н. Васев .

В июле 1919 года произошло неудачное наступление 18 стрелковой дивизии на железнодорожном направлении. Контрнаступление белых началось в августе, с 22 по 29-е число позиции красных подверглись интенсивному обстрелу.27 августа 1919 года позиции которые защищали 155,159 и 478 Ижмо-Печерский полки были обстреляны химическими снарядами, 200-250 бойцов были отравлены фосгеном.28 августа перебежчик рассказал о планах нанесения главного удара в районе деревни Кочмас и И.П.Уборевич отправляет на это направление батальон 356 полка. Но это сообщение было дезинформацией.29 августа 3 полк белых войск и две роты австралийцев совершили по тайге обходный маневр и вышли на дорогу Шелекса -Емца. В результате захвата станции Емцы им удалось взять в плен командира бригады Колесова, взорвать водонапорную башню и железнодорожные пути, поджечь казармы, но удержать позиции они не смогли. Савинские партизаны, нарушили телефонную связь, узнали об обходном маневре белых и довели до командования. Кроме того, желая спасти пленного комбрига, они атаковали штаб белых, чем вынудили неприятеля отступить. Таким образом случай помог задержать оборону Емцы на несколько дней. Подошедший резерв 161 полка держал оборону девять суток, но бронепоезд «Колчак» ворвался на станцию и сломил сопротивление красных .Они потеряли 10 орудий ,800 человек, из них 600 пленными,30 пулеметов и 20 минометов .Емца была взята 1 сентября .Подошедший для ликвидации прорыва 159 полк задержал противника на разъезде 446 версты ,красноармейцы отразили с десяток лобовых атак и отошли на южный берег реки Емцы.5-7 сентября шли бои в районе моста, но белые форсировали реку на правом фланге и окружили защитников рубежа. Мост был взорван, остатки красных отошли в сторону Онеги. Им удалось организовать оборону в районе деревни Шестово. Шелексу пришлось оставить после боев 3-4 сентября. Тем временем 159 полк откатился до 412 версты Северной ж/дороги и был переправлен на Южный фронт, а его место занял 482 Кай-Чердынский полк. Он выдержал 35 атак. едва не потерял два бронепоезда и был отправлен под Шестово. Кстати, у современных местных жителей выражение «отправиться на Шестово» означает то же что и «отправиться в Могилевскую губернию» или на кладбище. Примерно в это время командир партизан И.Н.Палкин был ранен … Вспоминает П. Михайлов: «… На разъезде 916-й километр мы вели бой с белогвардейцами. «Колчак» бил из орудий и пулеметов. Здесь О.Н. Палкин был ранен в голову, и пришлось отправить его в тыл, а отряд отошел к Бирючеву. По выздоровлении наш командир снова возглавил отряд, который действовал близ Плесецкой, Дениславья, Наволока.»

В результате осеннего наступления белые продвинулись на 50 километров и 14 октября захватили станцию Плесецкую.

5. «Волчья сотня»

Вспоминает Я.И. Огарков:

«В конце августа, после упорных боев ст. Емца была сдана противнику. В этом, безусловно, сказалась слабость 3-го Петроградского полка, который не сумел быстро перестроиться после ареста офицеров-заговорщиков. Белогвардейцы наступали на Шелексу. Это большое село с полутора тысячами населения могло сильно пострадать, если бы тут развернулись большие бои. Красное командование решило отойти, чтобы избежать гибели населения. Но и тогда, когда Шелекса оказалась в зоне расположения противника, мы, партизаны, постоянно проникали туда и вели с помощью надежных людей разведывательную работу. Для белогвардейцев наш отряд был бельмом на глазу. Десять партизанских семей в Шелексе они объявили заложниками, угрожая уничтожить их за действия партизан. 16 шелековских крестьян побывали в белогвардейских тюрьмах на Иоканьге, с которой половина домой не вернулась»

В селе, занятом белогвардейцами свирепствовала «Волчья сотня»-7 рота Архангелогородского стрелкового полка Северных войск. В ее составе было около 60 офицеров-добровольцев и 100 солдат, на вооружении они имели арт.батарею и 10 пулеметов. Начальник контрразведки поручик Звягин произвел дознание в результате которого был расстрелян А.С. Знозин, а многие жители села были отправлены в лагерь Йоканьга и половина из них домой не вернулась. Погиб от рук начальника лагеря Судакова председатель Савинского волисполкома Василий Семенович Фомин. В советское время список пострадавших жителей Шелексы составил Савинский краевед А.С. Дьяков. Он указывал и причины ареста: сыновья в красной армии, не ушел с партизанами в Дениславье, отказывался расклеивать приказы, братья в отряде. Один из жителей крестьянин Фуртиков был арестован за то, что перевез семью на другой берег.

Было ли решение оставить Шелексу продиктовано желанием спасти село или просто обстановка не позволяла сделать иначе-сказать сложно, но село не было уничтожено и до сих пор хранит следы тех страшных событий. До наших дней находят потомки на огородах, в лесах, на дне рек снаряды и патроны, штыки и гранаты тех времен.

Я.И.Огаркова

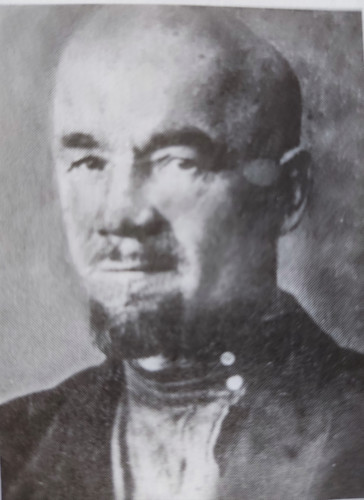

С.И.Дьяков

И.Н. Палкин

продолжение в следующей статье

|